Telegiornaliste

anno IV N. 39 (164) del 3 novembre 2008

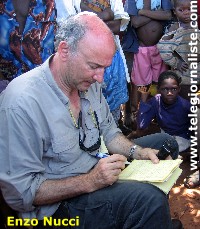

L’Africa di Enzo Nucci

di

Erica Savazzi

«L’Africa affascina perché è il Regno del

Possibile. Qui a volte ancora sogno e realtà si

confondono, i confini diventano labili tra il

racconto e il vissuto. Convivono tutto il bene e

il male del mondo, una inaudita violenza - che

porta alla costituzione di eserciti di bambini

soldato ferocissimi - si sposa a una solidarietà

estrema. In alcuni paesi non esistono gli orfani

perché i piccoli sono adottati dalla comunità. E

poi, nonostante tutto resta un territorio

totalmente inesplorato, ancora da raccontare. In

Italia poi lo ignoriamo».

Enzo Nucci

invece l’Africa la conosce benissimo.

Corrispondente Rai da Nairobi per tutto il

continente, lo vediamo alla prese con reportage

e servizi da zone di guerra come il Darfur.

Nessuno potrebbe sospettare che all’inizio della

carriera giornalistica fosse invece il cinema a

interessarlo:

«Il cinema è stato il mio grande sogno, la mia

passione infantile. Per un periodo - anche lungo

e felice della mia vita - sono riuscito a

trasformare quello che era un piacere puro in un

lavoro ricco di soddisfazioni. Ma poi ho capito

che la vita era altrove. La vita andava oltre la

celluloide o le pagine dei libri. La vita,

l’avventura era nella strada, sotto casa, nelle

persone che puoi incontrare in autobus. Ho

capito che rischiavo di rimanere soffocato nella

sala buia dove si proiettavano i film,

prigioniero di sogni e, da un punto di vista

strettamente professionale, molto emarginato,

chiuso in un limbo giornalistico spesso dominato

da signori della sala buia maldisposti a cedere

il posto ai nuovi arrivati. E così ho scelto di

fare un bagno nella cronaca nera nella mia

città, Napoli.

Un passaggio impegnativo.

«La fine degli anni 70 e l’inizio degli 80

segnano il passaggio dalla camorra impegnata

nelle tradizionali attività del malaffare

(droga, prostituzione, gioco d’azzardo, usura,

etc.) a una camorra in grado di controllare

settori dello Stato e delle istituzioni, di

influire sulla vita quotidiana di una intera

città. La cronaca nera che ho conosciuto era

appassionante proprio per questo, perché già da

allora si capiva il salto di qualità che si

preparava a fare. È stata una grande scuola

professionale, fatta di maniacale precisione,

attenzione ai dettagli all’apparenza

insignificanti, capacità di ragionamento e di

mettere insieme pezzi all’apparenza distanti.

Ricordo che proprio a Napoli, in quegli anni, fu

siglato lo scellerato patto tra malavita e

Brigate Rosse che portò a sequestri ed omicidi

ancora non chiariti a quasi 30 anni di distanza.

Insomma, formidabili quegli anni…».

Sul sito

Articolo 21 hai parlato dell’impossibilità di

fare il giornalista in Darfur a causa di

interventi governativi. Come agisce un inviato

in questi casi?

«Sono stato espulso dal Darfur senza spiegazioni

solo perché mi trovavo nella zona del campo

profughi di Kalma dove sono state uccise 46

persone e altre 200 ferite. Non mi è stato

possibile fare il mio lavoro dopo che mi erano

stati accordati tutti i permessi. In questo

caso, un giornalista non può che continuare a

denunciare quanto è successo, cercando di far

capire che dietro una macroscopica censura si

nasconde il tentativo del governo centrale di

celare le condizioni di vita in cui versano i

rifugiati e la popolazione locale. Per quanto

riguarda il Darfur, la questione è molto

complessa: non ci sono confini tra buoni e

cattivi, anche lì operano signori della guerra

interessati a mantenere incandescente la

situazione per continuare ad arricchirsi».

Sudan,

Somalia, Etiopia, Eritrea, Nigeria: l’Africa è

martoriata da conflitti e pare non riuscire a

uscirne. Qual è secondo te il ruolo del

giornalismo in questi contesti?

Sudan,

Somalia, Etiopia, Eritrea, Nigeria: l’Africa è

martoriata da conflitti e pare non riuscire a

uscirne. Qual è secondo te il ruolo del

giornalismo in questi contesti?

«L’Africa sconta il fatto di non avere una classe

dirigente in grado di governare un continente

potenzialmente ricco di materie prime,

autosufficiente dal punto di vista alimentare,

con un mare di intelligenze non utilizzate. La

fase di decolonizzazione è stata troppo veloce,

improvvisa, caotica e il continente per troppi

anni è stato lo scenario in cui le superpotenze

- Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina - si sono

scontrate indirettamente appoggiando le diverse

fazioni in lotta. Anche Nelson Mandela non è

riuscito ad individuare un gruppo dirigente

capace di guidare il Sudafrica che oggi vive una

profonda crisi. Il giornalismo occidentale ha il

compito di illuminare queste realtà, tenere

accesa la luce perché il destino del mondo non

dipende solo dall’elezione di Obama alla Casa

Bianca. Far conoscere queste realtà dove ci sono

anche tante cose positive che in occidente si

ignorano, come tantissimi stilisti, registi

cinematografici, scrittori, pittori che non

hanno nulla di meno dei loro colleghi europei,

statunitensi. Bene, cominciamo ad incontrali e

conoscere: hanno tanto da dire».

L’Africa – soprattutto quella non mediterranea

- è un "continente dimenticato": se ne parla

solo in occasione di conflitti. Eppure è anche

un continente su cui si concentrano le

attenzioni di molte potenze – basti pensare alla

Cina in Sudan – per non parlare poi

dell’interesse per le risorse naturali, petrolio

in primis. Come spieghi questa ambivalenza?

«Le memorie dei nostri computer e i nostri

telefonini funzionano solo grazie ai materiali

che si estraggono in Africa. Le industrie cinesi

vanno avanti grazie al petrolio africano.

Diamanti, oro e altri materiali preziosi che

vedete nelle vetrine newyorkesi vengono da qui.

Eppure si parla di Africa solo per ricordare

quanti soffrono la fame - e sono ovviamente

tantissimi - le guerre... Al massimo siamo

disposti, quando siamo benevoli, a soffermarci

sugli aspetti esotici, il ritmo che hanno

innato, una serie di inutili banalità. È un

continente che ispira tutto questo perché

convivono cose diverse e opposte ma dobbiamo

anche cominciare a pensare che ci sono tante

differenze. Pensate che in Africa ci sono almeno

2500 etnie, un numero pari di lingue e stati

spesso costruiti dagli europei con il tratto di

una matita, annullando tutte le differenze.

Cominciamo a capire la diversità e la

complessità, altrimenti non capire mai nulla.

Come occidentali dovremmo innanzitutto prendere

coscienza di non conoscere».

Preparare dei reportage è molto impegnativo.

«Preparare un reportage richiede tempo.

Innanzitutto documentazione. Internet è

importante, ma non è la chiave di volta perché

la Rete non è il Vangelo. Quindi è necessario

leggere libri, documenti delle organizzazioni

internazionali che spesso non sono reperibili in

rete. È necessario individuare gruppi, singoli

che operano e conoscono il territorio per

ricevere da loro suggerimenti, idee. Chi opera

sul campo è più aggiornato delle notizie che hai

sulle rete che spesso sono fallaci. L’esperienza

diretta in posti difficili conta più di tutto. E

poi notizie sul clima che troverai, necessità di

vaccinazioni particolari, di oggetti da portarsi

che sono magari di uso comune in Kenya, ma

impossibili da trovare in loco».

Spesso chiediamo alle telegiornaliste se hanno

problemi a conciliare vita privata e lavoro.

Data anche la tua lontananza dall’Italia, ti sei

mai dovuto confrontare con questo problema?

«Conciliare vita privata e lavoro è

difficilissimo. Si paga un prezzo alto. Una

volta si diceva che le mogli dei giornalisti

erano le vedove bianche perché con i mariti in

giro per il mondo c’era poco da stare allegre.

Ovvio che ognuno ha storie e rapporti diversi

alle spalle, capacità di tolleranza casalinga

che variano. Sicuramente questo lavoro impone

delle rinunce nella vita privata, al di là della

retorica. Il prezzo della tua lontananza da casa

lo paghi, sempre e comunque. Un bel servizio

spesso ti lascia l’amaro in bocca per una

situazione privata. Insomma, conciliare

famiglia, affetti e il lavoro di giornalista su

campo - che ti impone assenze da casa e dagli

affetti - è una bella sfida. I fortunati si

facciano avanti».

Telegiornaliste

anno IV N. 39 (164) del 3 novembre 2008

Telegiornaliste

anno IV N. 39 (164) del 3 novembre 2008